数字化保护:文化遗产的永久留存与活化

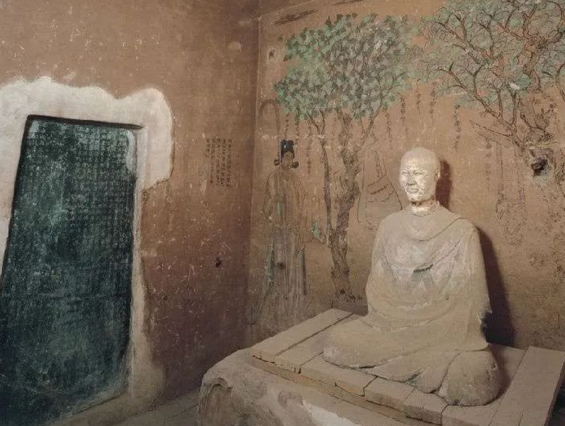

数字化技术在文化遗产保护中的核心价值,体现在能够将各类文物及文化遗产转化为可长久存储、便捷复制的数字资产形式。这一转变具有双重重要意义:一方面,有效解决了因文物自身物理属性脆弱而面临的保护难题。以敦煌莫高窟为例,洞窟内的壁画由于长期暴露在自然环境中,面临着褪色、脱落等风险。通过高精度图像采集、三维重建等数字化技术,能够对这些壁画进行全方位、高分辨率的记录,即便未来壁画因不可抗因素遭受进一步损坏,也可凭借这些数字资料进行虚拟复原与研究。另一方面,数字化为文化遗产的活化利用奠定了坚实的数据基础。例如,数字中轴项目推出的小程序“云上中轴”中有一项功能——“数字打更人”,用户以游客或者志愿者的身份,上传中轴线遗产巡检照片经过审核后会同步至监测平台,为中轴线遗产监测和科学管理存留记录。借助数字技术,博物馆能够搭建起全面且精细的文化遗产数据库,目前云冈石窟已建成全球首个石窟类文物数字化全息档案库,为文物修复、研究、保护提供了精准的参考依据。这些丰富的数据为文化遗产的展示创新提供了有力支撑,让更多文物和文化遗产活起来。

图片来源:网页公开资料

智能交互:重构观众与文化的连接方式

智能交互技术的兴起,彻底打破了传统博物馆单向输出知识的固有模式。以往,观众在博物馆参观时,大多处于被动接受信息的状态,与文物及文化之间缺乏深度互动。如今,通过AR技术构建的三维文物活化系统、VR技术打造的沉浸式历史场景,以及基于深度学习的AI个性化导览算法,博物馆正在搭建起虚实交融的文化认知新场域。这种技术赋能的转变,使观众从单纯的“旁观者”升级为积极的“参与者”,并且可以为不同知识背景的观众定制叙事路径,实现从"千人一面"到"一人一策"的转变。在智能交互技术的作用下,技术并非是对真实的替代,而是致力于重构观众的“在场”体验。”例如,国博的首个数字展览“数说犀尊”80%以上的展览内容基于数字技术获得,并以数字化的手段进行呈现,这也是国博首个智慧展厅,在利用数字技术提供全新观展体验的同时,让观众走进幕后,全面了解博物馆智慧化的技术路线和最新成果。这种智能交互体验不仅极大地丰富了观众的参观感受,更呼应了“以科技焕新文化体验”的时代号召,让观众在参与互动中更深入地理解中国文化内涵,为博物馆传播中国文化创造了全新的、更具吸引力的途径,助力中国故事以更生动、更鲜活的方式走向世界。

二、沉浸式体验:让中国故事深入人心

多感官叙事与场景重构,重塑历史感知逻辑

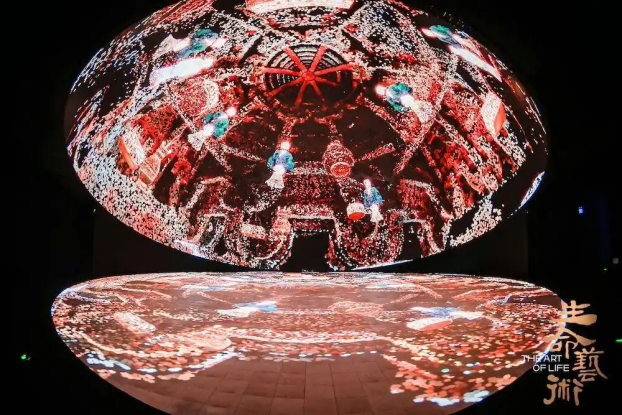

沉浸式体验的核心在于通过视觉、听觉、触觉等多模态交互,重构观众对历史场景的认知框架。梅洛·庞蒂提出的具身认知理论认为,身体不仅是感知的载体,更是理解世界的媒介。湖南省博物院打造的“生命艺术——马王堆汉代文化沉浸式数字大展”正体现了这一理念:通过全息投影技术,为观众带来深层次的、对于中国早期宇宙生命观的认知体验和艺术震撼,观众可置身于光影流转间感受汉代生死观与宇宙观的哲学意蕴。这种以古代历史的现代表达,中国故事的国际表达,让马王堆汉墓文物所承载的早期中国文明的绚烂文化和深邃思想,跨越时空与世界连接。技术不仅是传递内容的工具,更通过感官延伸重塑了文化意义的生成方式。在这场跨越时空的文化对话里,博物馆作为文化传承与传播的关键枢纽,凭借多感官叙事与场景重构营造的沉浸式体验,成功突破传统展览的时空局限与文化壁垒。

全球化的文化共鸣,跨越文明边界的技术叙事

沉浸式体验通过数字媒介的流动性,构建起跨文化传播的“共通意义空间”。博物馆依靠沉浸式体验这一创新技术叙事,不断向全球传播中国文化,使中国故事在世界舞台大放异彩,成为连接不同文明的文化纽带。以敦煌研究院开发的“数字藏经阁”项目为例,通过AI修复壁画、三维建模等技术,让无法亲临莫高窟的游客在线上感受千年历史。全球用户不仅可在线鉴赏北魏飞天衣袂的褶皱动态,还能通过AR技术将敦煌纹样叠加于现实空间。沉浸式体验中的技术叙事具有普适性与感染力。其运用的图像、音乐、影像等元素,能够超越语言障碍,引发不同文化背景观众的情感共鸣。在讲述中国传统神话故事的沉浸式展览中,精美的动画呈现、激昂的音乐旋律,让外国观众也能感受到中国文化的奇幻与魅力。这种跨越文明边界的传播,有助于打破文化隔阂,使中国故事在全球范围内获得更广泛的认同与理解,提升中国文化的国际影响力,促进不同文化之间的交流与对话。

教育功能与公众参与,从认知建构到文化认同

博物馆具有重要的教育功能,而沉浸式体验为其教育功能的实现提供了新的途径。在传统教育模式中,观众往往处于被动接受知识的状态,而沉浸式体验让观众成为主动参与者。通过设计互动性强的沉浸式展览,如让观众参与古代工艺的模拟制作,在动手实践中了解中国传统工艺的精湛技艺与文化内涵。从认知建构角度来看,沉浸式体验能够帮助观众构建更系统、更深入的知识体系。观众在亲身体验中,对历史事件、文化现象的认知不再是碎片化的,而是形成有机的整体。随着参与度的提高,观众逐渐从对中国文化的认知走向文化认同。当观众在沉浸式体验中深刻感受到中国文化的魅力与价值时,会产生强烈的文化归属感与自豪感,进而成为中国文化的传播者。博物馆通过举办各类沉浸式教育活动,吸引不同年龄段、不同社会阶层的公众参与,不断扩大中国文化的受众群体,使中国故事在更广泛的公众中生根发芽,促进文化传承与发展。

图片来源:网页公开资料

三、国际传播:科技助力中国文化“破圈”全球

数字技术的全球化渗透正在重构文化传播的底层逻辑,通过技术赋能的叙事体系,中国文化得以突破传统的地域性与单向性局限,形成更具包容性和互动性的国际传播范式。这种传播并非简单的文化输出,而是以技术为桥梁,在解构与重构中实现跨文明对话,既保留文化内核的本真性,又适应全球化语境下的认知需求。

推行线上展览,打破时空壁垒

传统的博物馆展览往往受受到场地、时间和参与人数的限制,而线上展览的出现,彻底打破了这一时空壁垒,不仅可以24小时不间断地展示,且不受地理位置的限制,这使得全球各地的观众都能够随时访问展览会,极大地扩大了观众群体。博物馆线上展览借助高清图像采集、全景展示、虚拟漫游等数字技术,将丰富的馆藏文物、精彩的展览内容搬到线上平台。例如,中国丝绸博物馆上线的丝绸之路数字博物馆,由中国等18个国家的40余家博物馆共同建设,是一个集数字藏品、数字展览等功能于一体的共享平台,并且与科技公司合作,全国首创了“云上策展”功能,它可以模拟实体的展厅,也可以创造虚拟的空间,把世界各地不同的文物组合在一个空间里面向观众呈现出来。从实体到云端,将世界各地的人和文化连接起来,打破了实体博物馆之间藏品资源与线下空间的限制,让大家听见了不同文明的对话,看见了多元文化的交流,扩大了博物馆的影响力和受众范围。

加强跨国合作,推动文化共情

博物馆之间的跨国合作在科技助力下不断深化,成为促进文化共情的重要途径。在数字技术支撑下,跨国博物馆联合举办沉浸式展览成为可能。例如,多个国家博物馆合作打造的“浴火重生——巴黎圣母院增强现实沉浸式展览”,运用AR技术重建了“数字孪生”的巴黎圣母院,以科技的虚拟景象展示艺术的真实之美——观众不仅可以亲眼见证拿破仑在圣母院加冕的辉煌时刻,同时还可以见证中法等多国专家协同修复的阶段性成果。展览采用开放式探索模式,观众可自主定制交互路径,从建筑、历史、艺术等维度深度感知文化遗产的再生轨迹,主动发掘圣母院之美的不同侧面。这种跨国合作的展览,借助科技手段打破文化隔阂,让不同国家的观众在沉浸式体验中产生情感共鸣,深切感受到中国文化在与世界文化交流互鉴中的独特魅力,进而增进对中国文化的理解与认同。

打破语言隔阂,推动“无国界”传播

文物是历史文化的关键载体,我国博物馆蕴藏的丰富文物资源,承载着数不清的精彩中国故事。但在国际文化交流与旅游推广进程中,语言常成为阻碍,使国外游客难以深入理解中国文博的内涵。当国外游客踏入中国文博领域,无论是面对博物馆内文物的文字介绍,还是聆听导览讲解,陌生的语言常常使他们如坠云雾,难以深入理解中国文博的深邃内涵。然而,当国外游客在浏览虚拟博物馆,或使用基于数字虚拟技术的文博旅游应用时,可随心选择熟悉的语言获取信息,毫无阻碍地领略中国文物的独特魅力,以及其背后的深厚文化底蕴。这种便捷的语言转换服务,不仅助力中国文博资源在全球范围更广泛地传播,让世界人民足不出户领略中华文化魅力,吸引更多国际游客关注中国博物馆旅游;也打破语言壁垒,让中国故事突破语言的藩篱,彰显中华民族的精神标识与文化魅力,于世界舞台熠熠生辉。

图片来源:网页公开资料

在数字文明的时代浪潮中,博物馆已突破传统职能边界,成为连接历史与未来、本土与全球的“文化中枢”。通过科技赋能,文物不再是静默的展品,而是跨越时空的叙事载体;展览不再是单向的知识传递,而是双向的价值对话。这种转变的核心,在于以技术为媒介重构文化感知的逻辑——从具象的器物展示到抽象的精神共鸣,从地域的文明符号到普世的情感认同。博物馆的当代使命,在于以创新表达激活传统文化的生命力,以数字语言诠释“和而不同”的东方智慧。当建筑榫卯的力学之美通过虚拟漫游可触可感,当千年丝路的文明交融借由数据图谱清晰呈现,中国故事便在全球数字生态中实现了“破圈”传播。这种传播不仅是文化的输出,更是文明观的对话,向世界传递着中华文化“美美与共”的包容性与现代性。未来,博物馆将继续扮演“超级连接器”的角色:以科技为舟,载文明远航;以体验为桥,连世界人心。在守正与创新的微妙平衡中,博物馆将不断挖掘文化遗产的深厚内涵,向观众展示中华优秀传统文化的魅力与价值,让其在新的时代背景下焕发出更加耀眼的光彩。

作者:张慧英,北京旅游学会副秘书长,北京第二外国语学院旅游科学学院副教授

游扬乐,北京第二外国语学院旅游科学学院硕士研究生